技術

画にならないカメラ(健康便座)の紹介をします。これは”大便色検知装置”として特許第5861977号にて登録されています。

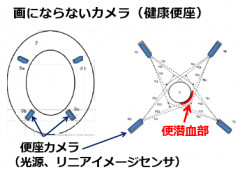

図に示すように便座と便器の間に、光源とリニアイメージセンサで構成された便座カメラを複数台設置し、大便表面の色を全周にわたって観察します。

トイレに座ると便器内は暗くなりますので、便の照明光として発光波長の異なるLEDを順次点灯することで、簡便に便表面のスペクトル解析をすることが出来て、便表面にある潜血部を早期に見つけようという試みです。

現在、日本人の3人に1人は癌で亡くなり、部位別で大腸癌は男性の3位、女性の1位になり、年間5.1万人(交通事故死亡者数の14倍!)も亡くなり、医療費も5500億円も掛かっています。

5年生存率はStageⅠ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳで、99→91→82→18%と早期発見が非常に重要です。現状の便潜血検査では苦労して乾燥状態でサンプリングし、便表面を擦って採取しても、便裏面に潜血部があったら分からないために、初期癌の見落とし率が高く問題になっています。

こうした現状を打破するために、日常的に全周の便の色を観察することで、大腸癌の早期発見に少しでも役に立てれば(医療費削減)と試作カメラでの検証を行っています。

画素が1列にしか並んでいないリニアイメージセンサでは便器上部の1ラインしか撮像しないので、お尻は”画になりません”。取れる情報は、このラインを通過する移動物体である大便からの、各波長のLED照明時の反射強度に対応したセンサ出力です。これは数値データで、波長の反射強度比でハンドリングし、画像データはハンドリングせず抵抗感をなくします。

また現状の便潜血検査では、採取したキットを室温に保管すると、腸内細菌が血液を分解してしまい、検知精度が夏場は悪くなるという情報がTVで放映されていました(それ以来健康診断で採取したキットは冷蔵庫に保管!)。落下後の液体内でなく、出たてのホヤホヤを、全周方向からデータ取得できることも本方式のメリットと考えています。

健康便座のプレゼン資料の最後につけているメッセージの評判が良いので、ご紹介します。

世界で初めて人口雪の結晶製作に成功(1936年)した北大の(故)中谷宇吉郎先生(寺田寅彦門下生)が”雪は天からの手紙”というエッセイを出されています。”雪の結晶形状から上空の状態が分かる”ことから付けられたネーミングです。

これにあやかり?”大便は消化器からの手紙!(大きな便り)”と期待しています。”読まずに流すのは勿体無い!”ので、出たてのホヤホヤ状態を毎回健康便座でメッセージ解読できたら!と思っています。

データが積み上がりビックデータ解析で傾向把握が可能となった暁には、傾向管理で発病前にアラーム(未病)が上がり、自己責任で市販薬を服用するか休養取得することで、早期発見や未病対策に繋ぎ、2025年問題の医療費58兆円(52兆円という数字もある)の削減に寄与できれば!?‥と夢は拡がります。

画にならないカメラ(健康便座)の話をしましたが、便の潜血に応用することで、ベンチャーの新たな「当て字」を想起しました!。

「便血屋」という屋号を持ったベンチャーです。

頑張って大便を出し切って、「出切る」便の潜血検査をすることで大腸ガンの早期発見が出来たら良いですね。一生懸命 Welcome message 中の「できるベンチャー」にコジツケテいます。

2019年に「大腸ガンの早期発見から栄養指導まで、うんこの可能性OutSense」と題し、イスラエルのベンチャーのOutSenseを紹介したネット記事(添付図)が出ていました。これは、便器の縁に掛けて封水中の大便を斜め上から観察するという形態で、弊社の様に出たてのホヤホヤの便を観察するものとは異なります。OutSenseの米国特許の審査過程では、弊社のPCT特許が引用されています(優先日が弊社の方が8ヶ月早かった)。

この当て字が採択されると、世界でベンチャーは2社だけ!となり、採択される訳ないですネ。