技術

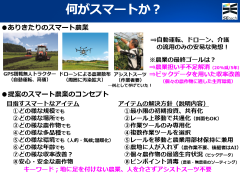

スマート農業の提案として、GPS搭載の無人トラクターとか、ドローンによる農薬散布とか、アシストスーツによる農業支援とかが流行りの言葉としてメディアで取り上げられています。なるほど自動運転、ドローン、介護からの流用で、手っ取り早く結果が出ますので、補助金対象としては採択されやすいのでしょうが、はたしてスマートと言えるのかと違和感を持っていました。

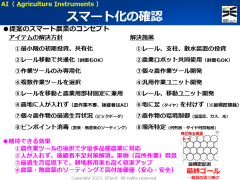

提案するスマートな農業とは、添付資料の様な「どの様な‥」のアイテムをクリアするコンセプトではないかな?と思っています。

これらのアイテムの解決方針として、以下に説明する農業用ロボットを提案しています。(プレゼン資料に沿って並べてみました)

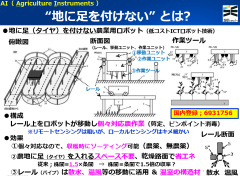

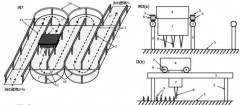

プレゼン資料からの抜粋になりますが、地に足を付けない農業のコンセプトを紹介したシートです。レール上を走る移動ユニットに付属した作業ユニットと作業ツールで、農作物に対し上方より農作業をします。農地に足やタイヤを入れないので「地に足を付けない農業」です。色々なメリットが有ります。

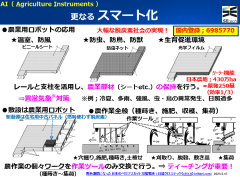

プレゼン資料からの抜粋になりますが、地に足を付けない農業のコンセプトの続きを紹介したシートです。農地に立てた支柱とレールは、農業用部材の保持部材になります。「地に足を付けない農業」で、農地に足やタイヤが入りませんから、農業用部材の敷設や除去はロボットが行います。

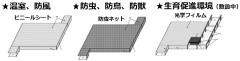

農業用部材としては様々な選択が可能で、ビニールシートで温室となり冷夏対策になりますし、ネットだったら防虫、防鳥になります。また端部に壁を設置(ロボットor人手)すれば、防風や防獣になります。また光学フィルムを設置すれば生育促進環境になります。閉環境の農作物育成環境が提供できますので、レール断面がパイプ状で、ガスや気体の通り道として活用すれば、最適育成環境を提供できます。ビックデータ解析で最適生育条件を閉空間で実現すると、文字通り「ビックリデータ」の収率が達成できるかもしれませんね。

光学フィルムにストライプ状(日照を確保するため)のソーラー機能が有れば、日本の農地がソーラー発電候補場所になります。効率が現状の1/3でも原発250基分となり、エネルギー自給が達成されます(経済安保?)。移動ユニットの駆動源は住宅用の中古パネルが流用出来ます。農業用ロボットにはカメラが付いており農作物を観察しますので、農作物の生育状況に応じて、剪定やピンポイント消毒をすれば、同じ農地で無農薬、農薬の区別が出来て付加価値向上に役立ちます。

日本の農業は、高齢化(68歳)、労働力減(107万人、▲20%/5年)@R3で深刻な状況です。アシストスーツとかが紹介されていますが、多少は働ける年齢が延びるだけで、担い手不足で装着する人が居なくなります。

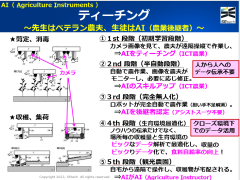

このように農業後継者不足は深刻になりますが、農業用ロボットに頭脳(AI)を付けると、農業後継者はAIになります。農業用ロボットにはカメラが付いていますので、カメラ画像を見てベテラン農夫がAIをティーチングすれば良い訳です。農地に入って実際の農作物を見ながら人から人への伝承をする必要が無く、ベテラン農夫が画像を見ながらAIのスキルアップを行い、後継者認定すれば良いだけです。あとはAIが完全自動で農作業を行います。クローズした空間ですので農業用ロボットが環境測定をしながら移動し、レールの構成物のパイプを通じ最適環境化すれば、収率のビックリデータ化が図れます。AIは皆で共用すれば後継者不足、技術伝承は一気に解決します。

遠隔操作が可能ですので、自宅から遠隔で操作し、ワーケーションで観光農園化し、収穫物が宅配で送られてくることも可能です。(土地に触れ合う機会が喪失されるのが気がかりですが)

スマート農業としてのスマート化の確認です。提案した目指すスマートなアイテムの解決方針に対し、それなりの策になりそうな感触を得ました。

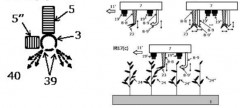

添付の図面に特許公報6243497号からの最稠密植栽図を添付しましたが、この図から植栽の方向は現行より30度傾いた方向(斜面でパチンコ玉の並ぶ方向)になります。これに伴い、日本の農地の原風景が、将来変わるかもしれませんね。

農業従事者の高齢化及び従事者人数の減少の社会課題の解決を目指して、地に足を付けない農業を目指した農業用ロボットを提案し、特許登録(特許第6931756号、特許第6985770号)されました。

農業用無人ロボットは下町ロケット(ヤタガラス編)の様にGPSを用いた無人トラクターをイメージしますが、農地に足(タイヤ)を接触することなく駆動します。地に足を付けないというとドローンを連想しますが、ドローンは飛行時間に制約が有りますし、落下の懸念もあります。また散布する農薬が風の影響を受け周囲にも飛び散るとか、きめ細やかな農作業が出来ません。

構成は農地に立てた支柱上にパイプ状のレールを敷設し、このレールに沿ってロボットが移動し農作物を上方から操作(農作業)します(農作物の生育上、上方の空間が広い)。作業ツールを換えることで様々な農作業(植え付け、施肥、散水、剪定、消毒、収穫)に対応できます。また、農地上をタイヤが走りませんので、農作物の育成に必要な最小の間隔(根が張る直径?)で高効率植栽ができます。究極は最稠密配置(着想から出願迄の期間が長く、この間に先願(特許第6243497号)が出ていた)となり、収穫量が15%アップします。通常は株間=1.5×条間となっていますが(人が入る or タイヤを通す為?)、株間=条間となると(農地に足を踏み入れることは出来なくなるが)収量が1.5倍になり、この高効率植栽で農業の低生産性の解消が期待されます。

上方から農作業をしますので、レールの下にも農作物の育成が可能です(従来、農地にレールを敷設すると、レール部分には農作物の植栽が出来ません)。また足を踏み入れませんので農地面は水平を保つ必要が無く、作業ツールの長さを斜面に合わせることで、斜面に沿って直接植栽が出来ます。これは農業用候補地の選択肢拡大に繋がり、日本の様に平坦地の少ない国土には向いているのではと考えています。これらは低生産性対策にも役立ちますネ。

農業用ロボットの動力源としては、今後不要になる住宅用太陽光パネルの再利用も考えられます。複数の農業従事者の畑を(道路を跨いで)レールで繋げば、次の畑へ自動的に移動して行くので、共同所有で十分ですね。昨今の原油価格高騰で農業用機械の燃料代が馬鹿になりませんが、中古ソーラーパネル活用では燃料費が不要になり低生産性対策になり、今流行りの持続可能性が高くなります。

更に共同所有は視点を変えて農作業の時期の違いから、広域(九州→中国→近畿)にすることも考えられ、この場合には作業ツールのみ地域で保有すれば良いですね。更に低生産性対策になるか。

弊社の提案アイテムはAI(Anti Imaging ,Auto Isolation)とAIに纏められる指摘をしておりますが、農業用ロボットも文字通り”Agriculture Instruments”と、頭文字がAIに揃えられますネ!。

現行の農業は農地に足(人の足orタイヤ)を踏み入れて農作物を目視し農作業を行う、地に足を付けて農作物を育成します。本提案は、農地に接触するのは支柱だけで足を踏み入れません。

農業ロボットの移動を支えるレール(パイプ)は散水や温風の運搬手段としても活用でき、生産性が向上します(スプリンクラーの配管の様に地中に敷設する必要が有りません)。レール上を移動するので、接触面積が少ないため摩擦が少なく省エネになることでも生産性が向上します。またタイヤからの菌の侵入も予防できます。また、何列目のレールで、レール端からタイヤが何回転目で、作業ツールの位置が農業ロボット端から何cmという様に、広い農場でもピンポイントで農作物の位置が特定でき、カメラでモニターしながら個々の棒作物に対し、AIが判断しながら農作業(例えばピンポイント消毒)をして行きますので、収穫時にソーティングすることで、同じ畑内でも農薬・無農薬の区別が出来ます(ドローンでは無理)。農薬を撒くと農作物が低付加価値となってしまいますが、ピンポイント消毒では、収穫時にソーティングすることで無農薬農作物が得られ、高付加価値を付けることが可能です。

日本では、農業従事者の高年齢化により後継者問題が深刻になり、耕作放棄地の拡大と農業自給率の低下が問題となっています。本提案の自走・AI化された農業用ロボットで後継者不足対策を行いたいと思います。更に本農業用ロボットは作業ツールに敷設したカメラで農作物を画像判定し、作業ツールで個々の農作物に農作業(剪定、ピンポイント消毒、散水、収穫)を行っていきますので、最初のAIのティーチングが非常に重要となります。この方法として、カメラ画像で撮影した各農作物の画像をベテラン農夫(畑に入る体力が無くても)が見て、今までの経験を活かし、遠隔で操作することでティーチングを行い、AI農業ロボットにバージョンアップ出来れば生産性が向上する以外に、5年で23%の割合で減少している農業従事者の高齢化対策になるのでは?と期待しています。農業従事者の高齢化と共に、後継者問題が注目されていますが、農業後継者はAIが担うかもしれませんネ。

日本は食料自給率がカロリーベースで37%(R2年度)に留まっており、農水省はR12年度に45%に高める目標を掲げていますが、本提案の農業用ロボットが少しでも貢献できればと思っています。 最近、大豆を用いた代替肉の話題を目にすることが多くなりましたが、大豆の生育に適したAI農業ロボットで農畜産業業の後継者課題の解決に繋がるかもしれません。

農業ロボットの移動を支える支柱とレール(パイプ)は散水や温風の運搬手段としても活用できますが、支柱とレールの他の活用としては、農作物の育成に適した環境を構築するための農業に必要な構造物を保持する手段にもなります。農地に人が入れません(足の踏み場が無い)ので、この構造物の敷設は農業用ロボットが行います(特許第6985770号)。

農業に必要な構造物とは、温湿度、雨水量を管理するためのビニールシートや、防虫、防鳥、防獣用のネットや、風水害を防止するための防水シート、防風壁や、必要な波長を取り込むための光学フィルムが該当します。地球温暖化の進行と共に異常気象が頻発し、農作物の生育不良が懸念されます。シートで密閉空間(簡易的な温室)を作り、レールから出てくる温調用の空気や散水で、農作物の育成環境の維持が図れます。また台風被害や豪雨被害の防止も図れます。このように構造物で農作物育成の環境管理を行い、異常気象対策に繋がります。また閉空間なので、温湿度管理や気体ガス濃度比の管理をし、農作物の収量とのビックデータ管理で最適生育条件を微調整することで、生産高(収量)のビックリデータ?化を図り、農業の低生産性の解消にも繋がります。

光学フィルムとして日照管理とソーラーパネル(フィルム状パネル)による発電の掛け持ちが出来たら、農地が再生エネルギー供給場所としても活用できます。フィルムパネル状のものとしては、ペロブスカイト太陽電池があるそうで、塗布で連続生産可能だそうです。ストライプ状に塗布し日照と発電を兼用し、日本の農地430万haがソーラーの候補地に化けたら面白いですね。CO2削減にもなって、大元の異常気象対策にもなりますね。今流行りのSDG'sにも合致!‥ますます夢が膨らみます。

また人が入らないので棚田(段々畑)にする必要が無く、斜面に沿って直接植栽が出来ますので、斜面農地がそのままソーラーパネルの敷設場所(20~30度が最適だそうです)となります。これは農耕地の面積が拡大して低生産性解消にも役立ちます。